Как бывает приятно найти на водоеме рыбное место, где вас никто не беспокоит. И рыба клюет как из пулемета, и можно сосредоточиться только на лове рыбы, не отвлекаясь на соседей. Но всегда ли это получается? Как отыскать эти заветные места под толстым слоем льда? Хорошо, если вы едете на знакомый водоем и уже знаете, какую рыбу можно поймать. Тогда чаще всего достаточно пройтись по местам, где ловили рыбу раньше. Рано или поздно вы ее найдете. А как быть, если пришлось оказаться на незнакомом водоеме?

Эхолот — отличный помощник рыболову. Но как быть если этого прибора нет?

Спортсменами-зимниками накоплен существенный опыт быстрого нахождения мест стоянки рыбы на различных водоемах. С некоторыми основными положениями этого поиска мы и постараемся вас познакомить.

Определить, какая рыба преобладает в данном водоеме, преимущественный размер рыбы, размещение ее по глубине можно и до выезда на рыбалку. Для этого достаточно поговорить с рыбаками, уже побывавшими на данном водоеме, или найти информацию в рыболовных журналах и Интернете. При этом большое значение имеет определение вида подкормки, на которую притягивается и надежно «встает» рыба каждого вида. После этого можно приступить к поиску тех характерных мест, где должна держаться та или иная рыба.

Береговой профиль. Первое, на что необходимо обратить внимание, — это размещение береговой растительности и профиль береговой линии. Любое изменение в этих факторах чаще всего говорит об изменении в рельефе дна водоема. Наличие бровок и ям, перпендикулярных основному руслу водоема, бугров, — всегда привлекает рыбу, так как в этих местах есть укрытия для нее, здесь же чаще всего происходит концентрация корма (особенно если есть хотя бы небольшое течение). Поэтому такие места проверяются в первую очередь.

Несколько примеров

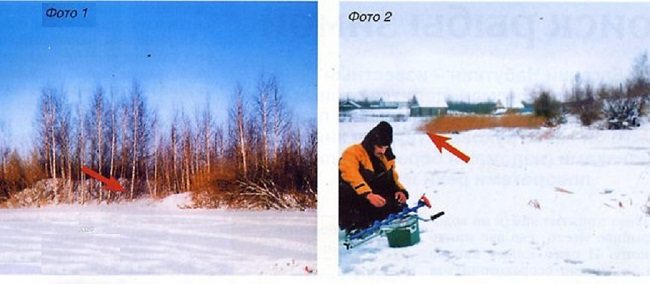

Очень часто в профиле береговой линии можно увидеть различные впадины (фото 1). Это говорит о том, что здесь есть выход ручья. Чем глубже эта впадина, тем сильнее течение впадающего в водоем потока воды. В этом случае можно предположить, что напротив выемки на дне водоема имеется либо песчаная коса, которая могла образоваться за счет выноса грунта ручьем, либо в этом месте имеется яма, способствующая сползанию грунта с берега.

Такие места особенно перспективны в периоды резкого перепада атмосферного давления: при росте рыба «встает» в более глубоких местах, а при понижении, наоборот, стремится подняться на верхние бровки, но никогда не отойдет далеко от кормового места.

Похожая ситуация происходит и при резком изменении берегового профиля — переход от пологого берега к обрывистому. Чаще всего это случается при наличии глубоких ям напротив обрывистого берега и отмели — напротив пологого берега. Здесь так же присутствует поперечная бровка, привлекающая рыбу. Только в этом случае необходимо учитывать наличие течения. Скорее всего, рыба будет концентрироваться на входе в яму и в меньшей мере на выходе. Небольшие пологие выходы (чаще всего в таких местах отсутствует всякая растительность) обычно говорят о наличии «пляжа». В таких местах даже зимой встретить рыбу довольно сложно.

Ориентирование по внешним признакам

Тактика ловли со льда

Если посетить замёрзший водоём и внимательно понаблюдать за рыбаками, с утреца расположившимися на льду — можно заметить, что в их поведении явно прослеживаются три разных, но чётких алгоритма, которые наглядно демонстрируют три устоявшихся тактических метода зимней ловли.

- Самый активный. Назовём его «беготня по лункам». Всё выглядит так: рыбак сначала бурит некоторое количество лунок (чем больше — тем лучше) по определённой схеме, затем прикармливает каждую, после чего их обходит и облавливает — в порядке от первой прикормленной и далее — пока не дойдёт до последней. Затем перебор лунок начинается сначала, либо весь процесс полностью «перезапускается» — бурится новая партия лунок, прикармливается и т. д. Подобная тактика может применяться в любой месяц зимы, но больше всего от неё толку в те моменты, когда рыба не проявляет особой активности и очень вяло перемещается, либо вовсе стоит на месте. Проще всего данный метод применять по небольшому минусу — когда лёд в лунках намерзает не очень быстро.

- «Ловля на одном месте». Здесь количество просверленных лунок, как правило, ограничено площадью палатки и обычно равно двум, а то и одной. Ну, ещё парочка просверлена снаружи — для периодического вылезания из палатки: проверить как в других местах клюёт, заодно размяться. Рыбак в основном ловит на одной хорошо прикормленной точке, и бывает весьма недурственно — ежели она окажется «на рыбьей тропе». Данный метод ловли со льда незаменим в морозную погоду — когда по лункам особо не побегаешь, зато в палатке с обогревателем вполне комфортно. Но лучше всего он работает только тогда, когда рыба не стоит на одном месте, а «гуляет».

- «Поставо́чный». Самый пассивный метод зимней ловли, необходимость применения которого определяется используемыми снастями, в основном живцовыми — вроде жерлиц или зимних донок. Вся ловля сводится к наблюдению за флажками или периодической проверке поставков. Подобная тактика не рассчитана на конкретную погоду и не учитывает ту или иную степень активности рыбы. Её результативность прямо пропорциональна навыку рыбака «угадывать» наиболее уловистые места подо льдом. Данный метод требует отдельного повествования и здесь рассмотрен не будет (кому интересно — рекомендую конкретные статьи о ловле хищника: «Ловля налима зимой», «Ловля щуки зимой»).

А вот первые два метода я рассмотрю подробно — с обязательным упоминанием тех снастей, которые при каждом из них лучше всего работают.

«Беготня по лункам»

Дырки во льду рыбак делает не «от булды», а с хитрейшим умыслом и по хитрейшей схеме.

Схемы сверления лунок

Ежели ловля идёт на искусственном запруженном водоёме, то традиционно первейшей целью рыболова является нащупать затопленное русло, для чего он начинает буриться со стороны берега к середине (но чаще всего — к примерному расположению русла, которое можно попытаться определить по береговому рельефу, а иногда даже зарослям тростника и рогоза). Интервал меж лунками также определяется примерно — в зависимости от ширины водотока, питающего водоём (главное, чтобы он — сей интервал — не был шире речки). Пробурив полосу лунок, рыбак измеряет глубину в каждой из них. Найдя лунку, где она максимальная — сверлит вокруг ещё несколько лунок и таким образом находит все перспективные элементы руслового рельефа — самую глубокую точку, бровки, свалы и т. д. Так можно и вовсе «выделить» определённый отрезок русла.

Другая схема сверления лунок — это просто поиск перепадов донного рельефа, по сути — «прощупывание» дна. Обычно сие практикуется на грандиозных водохранилищах и крупных озёрах.

Наконец, если рельеф в месте ловли не особо выражен или рыба разбрелась по всему водоёму (что обычное явление в начале и конце ледостава) — можно сверлить лунки в матричном или шахматном порядке, выдерживая между ними интервал, совпадающий с радиусом действия прикормки или снасти (обычно вполне хватает нескольких метров). При таком «прочёсывании» рыбу можно вообще не прикармливать.

На сверление большого количества лунок уходит уйма сил, особенно — в те периоды, когда лёд максимально толст или же вовсе пропитался вешними водами. Здесь можно посоветовать только одно — качественный импортный ледобур со сферическими ножами. Или вовсе прихватить к нему шуруповёрт с соответствующим переходником.

Способы и снасти для активной тактики

Способы рыбалки, которые применяются при тактике облова лунок, определяются снастями и практически подразумевают активную ловлю — с проводками и игрой. Это — обычная мормышечно-кивковая снасть (насадочная), безмотылка (в т. ч. и «чёртик»), донные и отвесные блёсны, балансиры. С поплавочной зимней удочкой будет чуток муторно, особенно ежели глубина в месте ловли будет меняться от точки к точке, но и ей вполне можно удить, бегая по лункам.

При активной ловле на нескольких лунках — с частой их сменой — рекомендуется пользоваться наколенниками (вроде тех, что продают в садоводческих магазинах (см. фото ниже), или самодельных, например — из туристического коврика или теплоизоляционного материала, продающегося в строительном магазине). Это освобождает руки (не нужно таскать с собой рыбацкий ящик), да и сам процесс облавливания становится шустрее. Особенно сие актуально для безмотыльщиков и прочих «спортсменов».

Рыбы, частые в уловах при активной смене лунок

Каких рыб обычно ловят методом «беготни по лункам»? Как правило — сохраняющих активность на протяжении всего ледостава — вездесущих и не очень-то требовательных. Описание ловли каждой из них выходит за рамки сей статьи, для этого на нашем сайте есть отдельные повествования:

- «Ловля окуня зимой: снасти, приманки и тактика»;

- «Ловля ротана зимой: на мормышку с насадкой»;

- «Ловля плотвы зимой: на реках и водоёмах»;

- «Ловля щуки зимой: снасти и тактика».

«Сидение на одном месте»

Приверженцы данного метода мало работают ледобуром, поэтому для них важно найти перспективную точку ловли. Это может быть лунка, «нащупанная» над каким-нибудь привлекательным для рыбы элементом донного рельефа (см. предыдущий раздел, глава «Схемы сверления лунок»), или же хорошенько приваженная накануне.

Кое-что о палатке

В оттепель и самый лёгкий минус при тихой погоде можно спокойно ловить на одном месте без всякого укрытия. Но в ненастье и мороз рыбаку наверняка понадобится палатка, которую, если хорошо приморозит — даже придётся обогревать. Палатка не только позволит рыбачить в более комфортных условиях, под её пологом лунки не замёрзнут — что особенно важно, если ловля ведётся снастью, подразумевающей активную игру приманкой.

С палаткой быстро место поменять не получится, поэтому важно сразу инсталлировать её там, «где нужно». Как это сделать — вопрос интересный. На незнакомом водоёме обязательно придётся предварительно «прощупать» дно. А далее — поможет GPS-навигатор или какой-нибудь хитрый способ пометить лунку на грядущие рыбалки (чтоб другие не догадались).

За всю практику ловли со льда в палатке мне пару раз доводилось переставлять своё укрытие из-за неправильно выбранного места. Это происходило именно тогда, когда лень было работать ледобуром и я предпочитал просто просверлиться в одной точке, хорошенько прикормить и по-быстрее поставить палатку. Но наблюдалось глухозимье и рыба не желала подходить на прикормку.

Кстати, при облавливании «экспериментальных» лунок стоит обращать внимание и на те, где будут поклёвки — это наглядно свидетельствует о наличии рыбы в данном месте, и о том, что условия здесь для подводных обитателей могут оказаться привлекательнее (что, между прочим, тоже важно для такого периода, как глухозимье).

Среди рыбаков обязательно найдутся «продуманные хитрецы», которые никогда не раскрывают палатку сразу после того, как придут на место ловли. Они сперва бурят некоторое количество лунок — руководствуясь собственными соображениями в отношении их расположения, затем их облавливают, делая несколько проводок (иногда слегка прикормив предварительно). И там, где удастся поймать рыбу — делают полноценный закорм и ставят палатку.

Способы и снасти «палаточной» тактики

В наших краях метод «сидения» в палатке в основном применяется для поплавочной ловли со льда. И это неспроста. Во-первых — не мёрзнут лунки, значит ничто не препятствует срабатыванию поплавка. Во-вторых — рыбалка предстоит на постоянной глубине — можно единожды настроить снасть и далее по этому поводу не беспокоиться. В третьих — рыбак, сидя на одном месте, производит минимум шума, а поплавочка из всех зимних снастей обладает лучшей чувствительностью — это всё располагает к ужению рыб, отличающихся повышенной осторожностью.

Но это вовсе не означает, что из той же палатки нельзя ловить на прочие снасти, в т. ч. и весьма активные.

Безмотылкой вполне возможно ловить, сидя на одном месте, несмотря на то, что она издревле считается снастью именно для «беготни по лункам». Проверено не единожды. Главное — прикормить ладно: чтоб рыба подходила, но не наедалась при этом.

То же можно сказать и про блёсны, благо данные приманки имеют свойство «собирать» вокруг себя рыбу с определённой площади. Типичный пример ловли на блесну на одной лунке описан в рассказе «Секретная снасть».

Каких рыб ловят, применяя тактику «сидения на одном месте»?

Да всё тех же самых. Но есть один маленький нюанс. Как уже было сказано выше — метод ловли на одном месте весьма совместим с поплавочной зимней снастью и хорошо себя показывает при целенаправленной охоте на осторожных рыб. Их ловле посвящены следующие статьи:

- «Ловля леща зимой: снасти, приманки и тактика»;

- «Ловля карася зимой: на прудах и озёрах»;

Также на поплавочную снасть можно удить иных рыб, например — того же зимнего чебака, но, по моему скромному мнению — чем рыба менее осторожна и чем активнее клюёт — тем больше имеет смысл применять кивково-мормышечную удочку, в т. ч. и безмотыльную.

Какой метод всё-таки лучше?

В глухозимье ответ на сей вопрос весьма очевиден. А по первому и последнему льду? Когда рыба не капризничает и отлично ловится?

Тут всё зависит от предпочтений самого рыбака. Считаю, что «беготня по лункам» способна во время пика активности рыбы принести ненамного, но больший улов. Вопрос лишь в том — важно ли это? Кому-то, возможно — да. Но кто-то предпочтёт паре-тройке лишних килограмм рыбы посидеть спокойно, да отдохнуть.

Ориентирование по растительности

Любая прибрежная растительность может также нести определенную информацию о рельефе дна водоема. Известно, что каждый вид растений занимает свою строго определенную нишу. Так, тростник и камыш растут на участках водоема, где практически отсутствует течение, и занимают глубины в основном до 1,5 м. Кувшинки же могут расти на глубинах до 3 м. Поэтому любое изменение рельефа береговой водной растительности также говорит об изменении рельефа дна.

Чаще всего на закрытых водоемах мы сталкиваемся с зарослями камыша. Причем рельеф береговой растительности, образованной камышом, бывает довольно изрезанным (фото 2). Любая впадина в сплошных зарослях камыша чаще всего говорит о наличии напротив нее какой-то ямки или об изменениях в рельефе продольной подводной бровки. И, наоборот, тростниковые выступы говорят о присутствии подводных возвышенностей.

Растительность на поверхности льда поможет обнаружить заветное местечко

Во всех этих местах возможна концентрация корма, а значит, и должна присутствовать рыба. Однако следует учитывать, что эти ямки и бугры не обязательно могут находиться вблизи тростниковых зарослей. Зачастую они находятся на некотором удалении от береговой линии. В этом случае их можно обнаружить, просверлив ряд лунок перпендикулярно береговой линии, напротив перспективного места.

По первому, еще прозрачному льду можно ориентироваться и по зарослям элодеи или отмирающим листьям кувшинок. Иногда их бывает видно через зеркало льда, а иногда эти растения вмораживаются в лед, где их и можно обнаружить. При наличии отдельных кустиков растительности рыбу необходимо искать в непосредственной близости. В этом случае растения выполняют роль укрытия. Если же водоросли укрывают дно сплошным ковром, то рыбу, наоборот, необходимо искать в окнах над чистым дном.

Ориентирование по ледяной поверхности

Глубинные бровки

Особое внимание следует уделять имеющимся в толще льда трещинам и разломам. Наличие этих факторов чаще всего говорит об изменении рельефа дна в направлении, параллельном руслу водоема. Чаще всего они возникают при колебаниях уровня воды. Эта закономерность прослеживается как на стоячих водоемах, так и на водоемах с течением.

Выезжая ловить рыбу на крупные водохранилища, многие видели крупные разломы в виде торосов. Они как раз расположены в местах с резким изменением рельефа дна. Например, на Рыбинском водохранилище в районе деревни Милюшино таких разломов обычно два. Один на удалении километра от берега, где происходит перепад глубин с 2 до 4 м. Второй — на удалении трех-четырех километров с перепадом глубин от 4 до 6 м. Об этом знают практически все и умеют правильно использовать эти приметы.

Но даже небольшие трещины, которые можно обнаружить, только внимательно приглядевшись, несут очень большую информацию о водоеме.

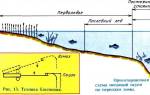

Рисунок 1

Особенно хорошо определяется наличие бровок, даже с небольшими перепадами глубин, идущих параллельно основному руслу водоема. Это связано с неравномерным нарастанием льда на разных глубинах. При увеличении нагрузки на лед и появляются такие трещины. Причем по этим едва заметным трещинам можно определить и изменения в их профиле (рис. 1). Такие места чаще всего и привлекают рыбу. Особенно хорошо эта примета работает на небольших озерах и прудах. Причем эти трещины видно не только на чистом льду, но на уплотненном после оттепели снежном покрове.

Как зимуют рыбы

Даже человек, обеспечивший себе наиболее комфортные условия существования, чувствует влияние сезонности на собственный ритм жизни, что уж говорить о живых существах, обитающих в дикой природе? Они вынуждены приспосабливаться к сезонным колебаниям температуры, и делают это вполне успешно, причем каждый по-своему. Даже рыбы отдельных видов зимуют по-разному: одни в это суровое время практически не теряют активности и вполне могут стать объектами ловли, другие впадают в состояние, близкое к анабиозу, уходят на большие глубины и практически перестают питаться.

Зачем это необходимо знать

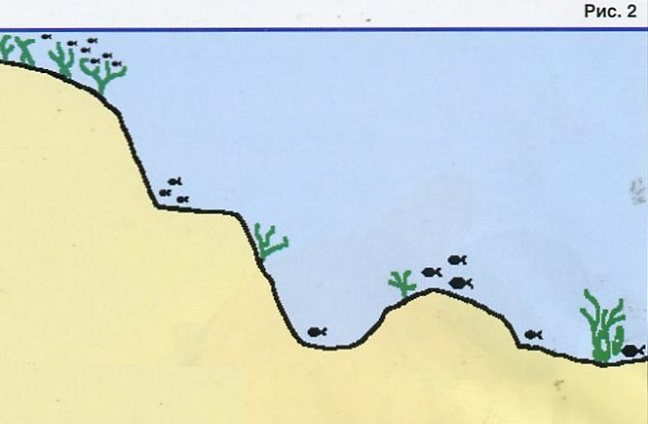

Во-первых, рыба обычно задерживается в тех местах, где есть укрытия от хищников и присутствует корм. Они характерны изменением рельефа. Во-вторых, бровок чаще всего может быть несколько. Рыба концентрируется возле них как по нижней, так и верхней границам (рис. 2). Как показывает опыт, на более глубоководных бровках располагается более крупная рыба. На ровных участках между бровками, так называемых «столах» концентрация рыбы значительно ниже. Вытянуть рыбу от излюбленных мест стоянки даже большим количеством подкормки не всегда удается, особенно в глухозимье.

Рисунок 2

Более точно определить расположение бровок, даже с небольшими перепадами глубин, идущих параллельно основному руслу водоема, возможно путем сверления лунок перпендикулярно береговой линии и промером глубин в них при помощи кормушки или глубомера.

Однако необходимо помнить, что в этих местах обычно рыба не стоит на одном месте. При появлении беспокоящих факторов (большое скопление рыболовов) она начинает перемещаться вдоль бровки на более спокойные места. Поэтому необходимо следить за рыболовами, находящимися рядом. Они помогут вам сориентироваться в направлении движения рыбы.

Постойте несколько минут рядом с группой рыболовов. Можно заметить, что частота поклевок у всех разная. Центр рыбьей стаи находится там, где чаще поклевки. Там, где она уже прошла, — поклевки единичные. Особо следует обращать внимание на отдельно сидящих рыболовов на некотором удалении от «толпы». При движении рыбы у некоторых начнутся поклевки. Сопоставив все это, и определяется направление движения рыбьей стаи.

Работая на опережение «толпы», улов будет значительно больше, чем если бы вы пытались выловить всю рыбу, находясь среди рыболовов.

При более сложном рельефе подводных бровок во время рыбалки необходимо следить не только за своей группой рыболовов, но и за соседними группами. При интенсивном прессинге рыба может активно перемещаться и в сторону от бровок. Чаще всего это проявляется в весенний период. В этом случае выгоднее поискать рыбу на свободном, еще не засвеченном, участке между группами.

Бугры и ямы

Отдельные небольшие укрытия в виде точечных ям или бугров на водоеме также привлекают рыбу. Присутствие на льду снежных бугров и выемок также может дать информацию о наличии подводных неровностей. Очевидно, этот фактор связан с неравномерным остыванием воды при изменении ее толщины слоя. При этом толщина ледяного покрова нарастает неравномерно.

На более глубоких местах толщина льда всегда несколько меньше, чем на более мелких. Молодой лед, работая как мембрана, при увеличении нагрузки на него (выпадение снежного покрова) имеет в разных местах и разные прогибы. При этом даже в небольших углублениях, незаметных для человеческого глаза, снег удерживается лучше, и в дальнейшем на этом месте образуется снежный бугор. Зачастую такие изменения можно увидеть, только низко наклонившись над льдом и, посмотрев вдаль.

Ямы и бугры изо льда помогут обнаружить перспективное место ловли

Появление снежных бугров может быть вызвано и другим фактором. Старые лунки, находящиеся чаще всего в местах стоянки рыбы, способствуют снегозадержанию. Это также может говорить о местах концентрации рыбы.

На мелких водоемах, заросших водной растительностью, неравномерность снежного покрова вызвана неровностями льда, образованными вросшими в лед водорослями. При этом рыба чаще всего в таких местах концентрируется пятнами. В зависимости от преобладания чистого дна или водной растительности рыба может располагаться либо в районе чистых песчаных пятен (на сильно заросших водоемах), либо возле отдельно стоящих кустов водных растений, где задерживается корм и есть укрытия от хищника.

Проверить правильность выводов об изменении рельефа дна в месте рыбной ловли можно путем замера глубин при помощи глубомера или эхолота. При этом можно определить и тип дна, и наличие подводной растительности: на илистом дне глубомер залипает, на песчаном этого не происходит, а на каменистом — чувствуются жесткие удары. Растения проявят себя зацепами глубомера.

Все рассмотренные выше примеры ориентирования касаются в основном водоемов со стоячей водой или слабым течением. Но ловить приходится и на реках.

Поведение рыбы в глухозимье

Чем дальше в зиму, тем рыба становится менее активной и капризной. Прежде всего, это происходит из-за снижения концентрации кислорода в воде. Толстый ледяной панцирь не позволяет водоему в меру насыщаться кислородом. Рыба старается по-максимуму экономить силы на перемещения. Включается режим сохранения энергии, и переход на внутренние резервы, накопленные с осени. Она перестает активно перемещаться и кормиться.

Чем меньше кислорода в воде, тем менее активна рыба. Первым глухозимье коснётся маленьких непроточных прудов и озер с илистым дном и обильной растительностью. В них уровень кислорода падает быстрее всего. В самые неблагоприятные годы случается замор – рыба задыхается и гибнет.

В середине зимы лучше не планировать рыбалку на таких водоёмах. Ищите места, где имеется свежий приток кислорода — родники, ключи, бьющие со дна, или впадение небольших ручьев в водоем. Места, где присутствует умеренное течение и идет постоянная циркуляция водных масс, лучше насыщаются кислородом. В реках рыба более активна, склонна больше двигаться и питаться. Учтите это, когда планируете рыбалку в январе.

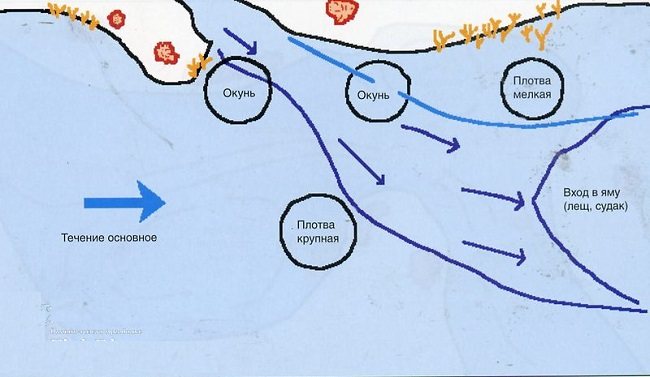

Ориентирование на водоемах с течением

Принципы остаются те же самые. Только необходимо помнить, что рыба может держаться уже в других местах. Попробуем разобраться и в этом. Определение водных потоков. В зимнее время, когда вода содержит небольшое количество кислорода и рыба менее активна, каждый вид старается занять свое четко определенное место. Окунь обычно концентрируется непосредственно на устьевых участках впадающих ручьев. Здесь вода более насыщена кислородом, где и крутится малек (рис. 3). Плотва средних размеров находится неподалеку, но на обратной струе ручья. Более крупная — предпочитает глубинные участки, где течение ослабевает. А лещ обычно концентрируется в ямах, располагаясь на удобной для себя глубине. Причем даже в течение одного дня уровень расположения стаи леща может сильно меняться. Судак держится по краю лещовой стаи у дна.

Рисунок 3

Как найти на водоеме, покрытом льдом, эти места? С определением выходов ручья проблем не возникает. Их хорошо видно по береговой линии. Обрывистые берега подскажут вам границы ям. А вот границы струй течений можно постараться определить по характерным признакам на льду.

В период становления льда на реках в первую очередь замерзают тиховодные заливы. Обычно русловая часть еще длительное время остается свободной ото льда. В это время ледяная шуга прибивается к кромке уже вставшего льда, и образуется ребристая граница, показывающая ход струи.

Там, где струя воды ослабевает, лед нарастает более равномерно, и таких ярко выраженных неровностей, описанных выше, уже не будет. Но в этих местах появляются характерные трещины. Подобные трещины есть и на ямах, недалеко от подводных бровок.

На реках с течением картина распределения кормовой базы рыбы еще более осложняется наличием в определенных местах обратного течения. Внешне на береговой линии или поверхности льда это никак не отражается. Однако попробовать определить их можно. Для этого необходимо очень внимательно наблюдать за изгибами береговой линии, представляя, как движется основной водный поток, в какое место на берегу и под каким углом ударяется (рис. 4). Обычно в этих местах из-за различных препятствий и происходит раздвоение потока — появляется обратное течение. Именно здесь любит держаться красноперка и крупная плотва.

Рисунок 4

Как и где искать рыбу?

В ловле со льда это самый важный момент. Летом всё просто — смотрим в воду сквозь поляризационные очки, отмечаем круги на воде, обращаем внимание на всплески или на брызги рыбёшек, убегающих от хищника. Зимой же этих красноречивых признаков нет. А рыба в основном сосредоточена в нижних слоях воды.

Выше я уже дал понять читателю, что разведка боем — наше всё. Но она будет гораздо эффективнее, ежели знать — как рыба меняет места своих стоянок на протяжении всей зимы.

Первый лёд

Поздней осенью ихтиофауна становится осторожной — и неспроста. Рыбы — существа пойкилотермные, температура их зависит от температуры окружающей среды. При этом, чем она ниже — тем медленнее идёт обмен веществ, а стало быть и мускулатура работает не так шустро, как летом. Осенью — по холодной воде — рыба становится более уязвимой к нападениям хищников — как водяных, так и сухопутных. Да и сама вода кристально-прозрачна — из неё исчезают органические и прочие взвеси, что для ихтиофауны является демаскирующим фактором. Рыба уходит подальше от берегов — на самые глубины, занимает затопленные русла.

Но вот — водоём покрылся льдом. С каждым снегопадом на него всё больше насыпается снега — под водой снижается освещённость. Для рыбы это — сигнал. Теперь она полностью скрыта от наземных хищников.

Рыба покидает свои прежние укрытия и стремится ближе к берегам — на небольшие глубины и мелководья. Самыми первыми туда приходят виды, активные днём — окунь и плотва (окунь при этом может подойти самому берегу и стоять там, где глубина не превышает пары-тройки десятков сантиметров). Через некоторое время (когда слой снега достигнет достаточной толщины и подо льдом воцарится полумрак) — появится и подлещик, его следует искать на глубинах от 2-3 м. За мирной рыбой неотступно следуют хищники.

Перволедье — наиприятнейшая пора в зимней рыбалке. Ведь толщина льда ещё мала — шибко не запаришься его сверлить, а рыба активна. Сроки перволедья неоднозначны. Тут всё зависит от того — когда в погоде установится стабильный минус и начнутся первые лёгкие морозы. В наших краях такое происходит обычно ко второй декаде ноября. Но бывает — приходится ждать до первых чисел декабря. А в иные годы лёд появляется рано — ещё в конце октября. Ранний лёд замечателен тем, что может полностью растаять уже после того, как на нём появлялись первые нетерпеливые зимние рыбаки.

Начавшееся перволедье наблюдается не везде. Первыми, как известно — замерзают самые мелкие озерки и прудки, в то время как на средних и больших водоёмах акватория ещё не полностью охвачена льдом, либо вовсе волны гуляют. Когда там появляется крепкий лёд — примерно к этому же моменту замерзают малые и средние реки с тихим течением. На большие реки перволедье приходит в последнюю очередь. В зависимости от погоды, весь период первого льда на разных водоёмах и реках может растянуться на месяц, а то и на полтора.

Середина сезона

По мере того, как растёт слой снега на льду — солнечный свет проникает под воду всё в меньшем и меньшем количестве. Прудовая растительность отмирает, начинает гнить. На сей процесс расходуется растворённый кислород, также в воду с избытком выделяются болотные газы. Это всё отпугивает рыбу от мелководий, заставляя вновь уходить на более глубокие места.

Данное наблюдение было сделано ещё в ту пору, когда я только начинал рыбачить зимой. В ноябре — по первому льду — в небольшом, зарастающем летом заливчике одного некрупного деревенского пруда, хорошо клевал окунь. Примерно через два месяца мне довелось снова рыбачить в том же месте. Каково же было моё удивление, когда из пробуренной лунки понесло болотным смрадом, вода в ней была не прозрачная, а какая-то мутно-зеленоватая. Понятное дело, что рыбачить здесь было бессмысленно — пришлось уходить на середину водоёма — на акваторию, по которой тянулось затопленное русло, где и была поймана основная масса рыбы на той рыбалке.

Но рыба сразу не стремится занимать самые большие глубины. Она ещё ходит там, где нет травы.

Глухозимье

Начинается оно примерно в январе: ближе к третьей декаде заметно ухудшается клёв рыбы. Теперь она неохотно гуляет по водоёму и занимает самые хорошие в плане кислородного режима места. Затопленное основное русло — особенно ближе к верховьям, участки акватории возле устьев притоков, «магические» места с подводными ключами на дне. Если водоём используется как охладитель для электростанции, то рыба будет держаться в той его части, где осуществляется сброс тёплой воды и есть свободная от льда акватория.

На Исетском озере тёплая вода сбрасывается в северной его части. Там же на берегу расположен посёлок Мурзинка. Обычно в районе этого посёлка всегда зимой наблюдается зеркало открытой воды, но в особо морозные зимы оно примерно наполовину замерзает — тогда там можно рыбачить. Несколько лет назад, в феврале-месяце, когда на других водоёмах клёва вообще не наблюдалось — двое наших компаньонов забросились в Мурзинку и хорошенько отвели душу (что красноречиво показывает, что в данном месте с кислородным режимом было всё в порядке и глухозимья не наблюдалось). Прочесть отчёт с этой рыбалки можно здесь.

Не стоит забывать о том, что лёд вблизи тёплых сбросов коварен и может менять свою толщину непредсказуемо — в т. ч. и динамично в течение суток, что делает рыбалку в таких местах опасной. Лучше перестраховаться и не подходить к кромке незамерзающего зеркала ближе чем на полкилометра, а ещё лучше — на километр.

Но вернёмся к обычным водоёмам — где на берегу электростанций нет. Там глухозимье будет длиться до самой весны, и чем ближе момент — когда весна перевесит зиму, когда морозы вдруг сменятся оттепелями и солнце начнёт жарить так, что потекут ручьи — тем сильнее будет проявлять себя бесклёвье. И нередко бывает так: рыболов находит место, где стоит рыба, начинает подсовывать ей разные приманки, меняет игру и т. д., но эффекта — ноль.

В ловле со льда в период глухозимья размер приманки имеет решающее значение. Чем меньше мормышка и чем меньше насадка — тем больше шансов, что вялая рыба таки снизойдёт до поклёвки.

Ещё поговаривают, что рыбу можно «расшевелить», бросив в лунку горсть (1 упаковку) таблеток гидроперита — которые, растворяясь, начнут выделять кислород и якобы повлияют на рыбу положительно. Этой теме у нас посвящена отдельная статья.

Конец сезона

Весна на зимней рыбалке наступает по-разному. Здесь все зависит от того, насколько резкой будет перемена в погоде. А точнее — от того, насколько интенсивно водоём будет насыщаться талыми водами.

В затяжные вёсны снег тает медленно — ихтиофауна отходит от глухозимья постепенно. Выглядит это примерно так: рыба проявляет себя вяло, но сегодня клевало чуть лучше, чем вчера. Завтра будет поймано ещё на несколько рыб больше.

Однако, бывает и так, что холодная весенняя погода сменяется резким потеплением. С утра было пасмурно, падал снежок и дул промозглый северный ветер, но к обеду тучи исчезли, выглянуло солнце, а ветер сменился с северного на южный. Снег на льду быстро тает, и спустя некоторое время рыба начала активно клевать. Пример такого погодного феномена описан здесь.

Где искать рыбу в конце ледостава? Пока талые воды поступают в водоём в небольшом количестве и на льду ещё полно снега — рыба стоит фактически там же, где и в глухозимье. Но как только начнётся интенсивное таяние — она разбредается по всей акватории (и по всей толще воды) и снова посещает мелководья. Особенно следует обращать внимание на те места, где ручейки с берегов вливаются в водоём.

Последний лёд

После того, как водоём насытится талыми водами (обычно к этому времени снег на льду полностью исчезает) — кислородный режим приходит в норму и рыба начинает активно отъедаться перед нерестом. Это — самый самый интересный момент в ловле со льда, но в то же время — и самый рискованный.

Лёд быстро тает от тепла солнечных лучей. В некоторых местах по берегам появляются закраины — узкие участки открытой воды. Лунки, пробуренные утром, к вечеру увеличиваются в диаметре вдвое. Ледяная толща становится ноздреватой — это вода проделала в ней тонкие ходы. Лёд похож на мозаику — пошёл «в трубку» или «в иголку» — как говорят рыбаки. Он ещё достаточно толст, но непрочен — и неизвестно, каким он должен быть — чтобы выдержать вес человека. И он — в отличии от осеннего льда — не предупреждает треском.

Но рыбаки — народ упрямый. Поверх закраин кладутся доски, а то и вовсе используют надувную лодку в качестве импровизированного «парома». Желающие половить весенней рыбки лезут на лёд толпами, словно безумцы — не обращая внимания на предупреждающие таблички. Но стоит кому-то «искупаться» — рыбаков как ветром сдувает. Всё, сезон ловли со льда закрыт до осени.

Нахождение укрытий

В отличие от стоячих водоемов, на реках крупная рыба, такая как окунь или плотва, как это ни парадоксально звучит, менее подвижна. Обычно она занимает самые удобные и кормовые места, не допуская туда мелочь. И на этих точках рыбу можно ловить иногда в течение месяца из одной лунки. В соседних же лунках будут только редкие поклевки. К таким местам относятся затопленные кусты, отдельные затопленные бревна, любые другие укрытия.

Найти затопленные кусты рядом с берегом довольно просто, и их не нужно обходить стороной. Но ловить зачастую приходится среди веток. Несколько сложнее определить затопленные кусты и бревна, расположенные на русловой части реки. Обычно они находятся на границе основной струи и спокойной воды. Как определить эту границу, уже говорилось выше. Неопытные рыболовы, попав на такой затопленный куст и оборвав несколько мормышек, обычно от него уходят, лишая себя удовольствия выловить «товарную рыбу».

В этом случае необходимо выше по течению просверлить лунку и подобрать вес мормышки таким образом, чтобы она подкатывалась под куст. Правда, в таких местах приходится сверлить до десятка лунок, пока найдешь место, где и мормышка попадает под куст, и зацепов практически нет. Но зато улов оправдает затраченные усилия.

Обнаружение уловистого места — гарантия хорошего улова

Таким образом, даже на обычной рыбалке приходится учитывать множество различных факторов, чтобы найти ту единственную уловистую лунку. Зачастую приходится сопоставлять большое количество признаков. Голова начинает работать как компьютер. Но если вы научитесь ими пользоваться, то нахождение уловистых точек будет происходить автоматически. Знание описанных выше особенностей поиска рыбы и умение быстро ориентироваться на водоеме, позволит вам всегда быть с хорошим уловом, даже в самое бесклевье.